2025年4月,美國總統特朗普簽署行政命令,允許美國公司繞過聯合國,根據1980年《深海海底硬礦物資源法》(DSHMRA)直接從(cong) 國家海洋和大氣管理局(NOAA)獲得許可來進行海底采礦,同時加快審查“國家管轄範圍以外地區”的海底采礦許可證,引發國際社會(hui) 強烈爭(zheng) 議。中國在陸地上的關(guan) 鍵礦產(chan) 供應鏈具有顯著影響力,特朗普政府正將深海采礦視為(wei) 減少對外國礦產(chan) 供應鏈依賴的戰略途徑。美國地質調查局預測,2065年深海開采將滿足全球35%-45%的關(guan) 鍵金屬需求。可以預見在不遠的將來,深海或將成為(wei) 關(guan) 鍵礦產(chan) 爭(zheng) 奪的新戰場。

難以抗拒的深藍誘惑

2016年日本大學和相關(guan) 組織的團隊在調查中,首次在專(zhuan) 屬經濟區內(nei) 的太平洋海底發現錳結核。2025年4月底至6月初,來自東(dong) 京大學和日本財團的專(zhuan) 家團隊進行了一次徹底的抽樣調查,發現了超過2億(yi) 噸富含電池金屬的錳結核。這些富含金屬的岩石位於(yu) 大約5500米深處,非常類似於(yu) 在太平洋克拉裏昂-克利珀頓區域(CCZ)發現的多金屬結核,除了錳之外還含有鈷、鎳和銅。該團隊估計,該礦床含有61萬(wan) 噸鈷(相當於(yu) 日本75年的消費量)和74萬(wan) 噸鎳(日本11年的消費量)。從(cong) 2026年開始,這家非營利組織團隊計劃與(yu) 多家日本公司成立合資企業(ye) ,對這些礦物進行開發。

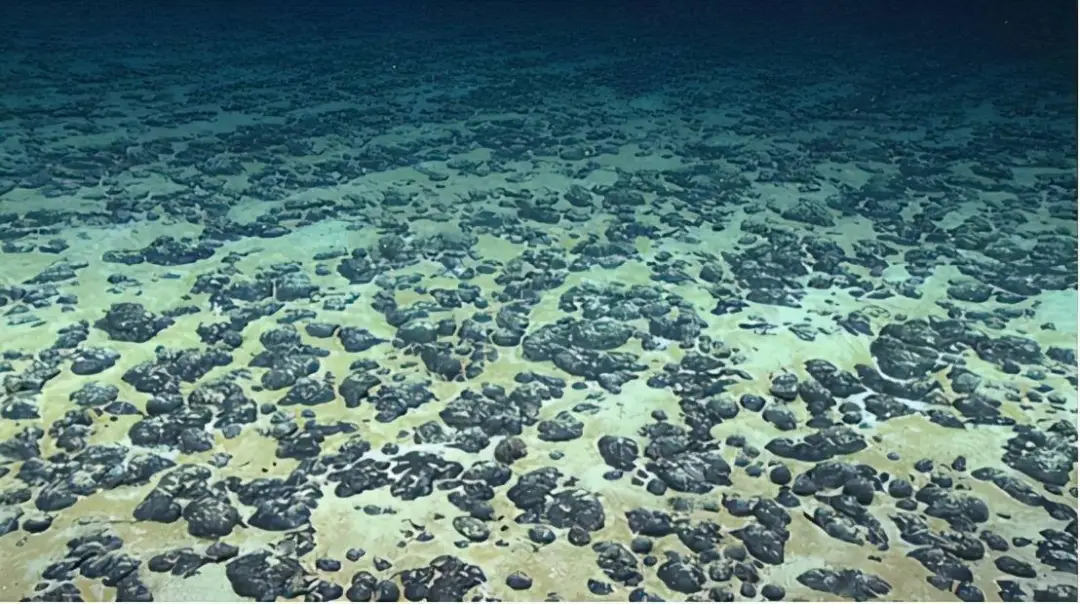

多金屬結核也稱為(wei) 錳結核,含有鈷、鎳、銅和錳【圖片來源:加拿大金屬公司(TMC)】

深海采礦成為(wei) 2024年的首要環境問題,同年1月9日,挪威議會(hui) 批準在該國領海進行海底采礦勘探,挪威成為(wei) 第一個(ge) 正式授權在其水域進行海底采礦活動的國家。挪威近海管理局估計,挪威海底1500米至6000米深處蘊藏著大量鈷、銅和稀土金屬,其中,僅(jin) 銅儲(chu) 量就預計高達3800萬(wan) 公噸,接近全球銅年產(chan) 量的兩(liang) 倍。 然而,這一決(jue) 定卻與(yu) 政府科學家的建議相悖,他們(men) 反對的理由是目前缺乏關(guan) 於(yu) 其環境和氣候影響的關(guan) 鍵數據。海底采礦活動不僅(jin) 引發了爭(zheng) 議,將加劇全球對露天開采生物多樣性深海生態係統的鬥爭(zheng) ,這可能引發一場海底競賽。

2025年4月,特朗普行政命令發布幾天後,加拿大金屬公司(TMC)的美國子公司TMC USA根據DSHMRA和NOAA製定的法規,提交了商業(ye) 開采許可證和兩(liang) 個(ge) 勘探許可證申請。勘探許可證申請共覆蓋199895平方公裏,商業(ye) 開采許可證覆蓋太平洋CCZ區內(nei) 的25160平方公裏。公司稱該區域擁有16.3億(yi) 濕公噸符合SEC SK 1300標準的錳結核,估計勘探潛力為(wei) 5億(yi) 噸。該資源預計包含1550萬(wan) 噸鎳、1280萬(wan) 噸銅、200萬(wan) 噸鈷和3.45億(yi) 噸錳。推進開采可以在10年內(nei) 將美國的國內(nei) 生產(chan) 總值提高3000億(yi) 美元,並創造10萬(wan) 個(ge) 就業(ye) 機會(hui) 。

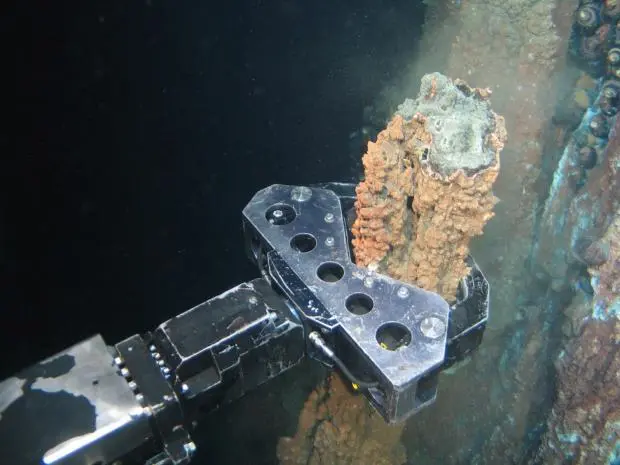

金屬公司2022年在太平洋深海試驗采集的多金屬結核【圖片來源:加拿大金屬公司(TMC)】

與(yu) 此同時,矽穀初創公司Impossible Metals宣布,已申請在美屬薩摩亞(ya) 附近的美國水域勘探並可能開采錳結核執照,目的是籌集10億(yi) 美元投資。7月14日,美國國防巨頭洛克希德·馬丁公司宣布重返深海采礦領域。20世紀80年代初,美國監管機構授予了洛克希德在CCZ區的兩(liang) 個(ge) 許可證,但一直沒有使用,公司在2023年退出該領域,將許可證出售給英國海底資源公司和挪威洛克海洋礦產(chan) 公司。目前洛克希德正在與(yu) 五角大樓密切合作,以確定可以支持庫存或替代采購戰略的資源。

深海圈地的規則博弈

深海采礦作為(wei) 全球資源開發與(yu) 海洋技術競爭(zheng) 的前沿領域,近年來在技術突破、環境爭(zheng) 議、國際法規博弈及產(chan) 業(ye) 布局等方麵呈現出複雜動態。與(yu) 陸地采礦以主權國家主導不同,國際社會(hui) 對深海采礦技術創新的政策與(yu) 法規呈現複雜博弈格局,既包含基於(yu) 《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)的全球治理框架,也涉及各國單邊行動、區域聯盟及環保組織的製衡。

目前,全球治理核心框架是《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)與(yu) 國際海底管理局(ISA)的製度設計。UNCLOS於(yu) 1994年設立ISA,以監管國際水域海底開發,確保有效保護海洋環境。ISA總部設在牙買(mai) 加首都金斯敦,擁有169個(ge) 成員國。ISA自2023年起就《開發規章》展開馬拉鬆式談判,截止2025年7月理事會(hui) 仍未就采礦許可發放、環境保證金比例及技術轉讓機製達成共識。

圖片來源:網絡

圍繞國際海域海底采礦,全球主要國家展開激烈政策博弈與(yu) 技術標準競爭(zheng) 。

中國:技術主導與(yu) 規則輸出。2016年《中華人民共和國深海海底區域資源勘探開發法》確立“生態優(you) 先、科技支撐”原則,將深海采礦納入“海洋強國”戰略。2025年設立300億(yi) 元深海科技創新基金,支持智能化采礦裝備研發,推動將“生態采礦”模式轉化為(wei) 全球規則。截至2025年,中國持有5個(ge) 國際海底勘探合同,涵蓋多金屬結核與(yu) 硫化物資源,占全球合同總數的25%。

美國:國防-商業(ye) 協同戰略。《礦產(chan) 安全振興(xing) 令》(2025年)將深海采礦納入美國針對中國的遏製性戰略的資源供應鏈,國防部與(yu) 洛克希德合作開發太平洋克拉裏昂-克利珀頓區域(CCZ)結核資源,實現資源開采與(yu) 海底軍(jun) 事測繪。推動AI驅動精準采礦技術作為(wei) 行業(ye) 標準,通過技術優(you) 勢抵消ISA談判劣勢。特朗普行政令被批評違反《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)確立的“人類共同繼承財產(chan) ”原則,美國雖未加入UNCLOS,但其在北極大陸架劃界等問題上援引UNCLOS權利,根據“條約相對效力原則”美國仍需遵守UNCLOS深海采礦義(yi) 務。

歐美:環保優(you) 先與(yu) 貿易壁壘。2025年7月發布《歐盟國際海洋治理新議程》明確禁止深海采礦,同時投入10億(yi) 歐元用於(yu) 海洋生態修複,並通過“地平線歐洲”計劃每年資助3.5億(yi) 歐元開展替代技術研發(如陸地礦產(chan) 回收)。擬立法要求所有進口深海礦產(chan) 必須附帶生物多樣性影響聲明(BID),否則禁止進入歐盟市場。

太平洋島國:資源主權與(yu) 生存博弈。瑙魯采取與(yu) 加拿大金屬公司TMC合作的商業(ye) 激進策略,其在2025年提交全球首個(ge) 采礦許可申請,目標2027年實現年產(chan) 50萬(wan) 噸濕結核。圖瓦盧則采取生態立場,聯合法國、德國等25個(ge) 國家發起《暫停深海采礦倡議》,主張“在環境標準完善前全麵禁止開采”,並呼籲將30%公海劃為(wei) 保護區。

海底采礦的技術革命

海底采礦最大的挑戰是對海洋環境的擾動。德國BGR等機構研究顯示,采礦車引發的沉積物羽流可擴散至4.5公裏外,導致濾食生物窒息。即使采礦停止50年,大型固著生物數量仍不足未擾動區域的50%。2025年《自然》期刊發表的44年追蹤研究指出,即使部分移動生物開始重新定居,大型固著生物數量仍顯著低於(yu) 未擾動區域,海底物理結構改變持續存在。嚴(yan) 峻的環境挑戰,倒逼深海采礦技術的創新圍繞綠色化、智能化、協同化三大核心方向加速突破,在材料科學、能源利用和資源綜合開發領域湧現出顛覆性技術路徑。

圖片來源:網絡

綠色開采技術的革命性突破。中國以“生態采礦+碳封存(CCUS)”為(wei) 核心,主導製定《深海采礦環境影響評估方法》等7項國際標準,推動國際海底管理局(ISA)設立“綠色采礦技術轉移基金”。“生態采礦+碳封存(CCUS)”技術不僅(jin) 使沉積物擾動減少40%,還能降低采礦成本15%-20%,被ISA列為(wei) “碳中和采礦”示範方案。在生態擾動抑製技術方麵,中國研發的仿生水牛蹄履齒采礦車,將采集效率提升至96%;羽流絮凝技術使沉積物沉降時間縮短至傳(chuan) 統方法的1/3,被《自然》期刊評價(jia) 為(wei) “深海霧霾治理的裏程碑”;浮遊式集礦係統將沉積物擾動深度控製在0.1米以內(nei) ,顯著優(you) 於(yu) 國際主流的0.15米標準;海藻基生物黏合劑實現底棲生物附著率提升40%,被ISA納入《海山采礦修複指南》推薦材料。

智能化與(yu) 模塊化重構產(chan) 業(ye) 邏輯。中國研發的虛實結合數字孿生係統實現采礦車路徑規劃、設備狀態監測、環境風險預警的三維動態耦合,使采礦效率提升25%。中國船舶研發的265米級采礦支援船集成動態定位、深海吊裝、水下機器人回收等功能,實現采礦全流程自動化,已獲全球70%的新建采礦船訂單。中國多金屬硫化物采礦車采用“采掘-輸送-分選”模塊化設計,維護成本降低40%,被必和必拓等企業(ye) 引入其太平洋礦區規劃。韓國“探海3號”通過三維地質建模技術,將資源勘探精度提升至90%,成為(wei) 東(dong) 南亞(ya) 國家首選合作平台。挪威Loke公司則通過AI算法優(you) 化采礦路徑,將沉積物擾動範圍縮小65%,生物多樣性損失降低至傳(chuan) 統方法的30%。

圖片來源:網絡

跨資源協同一體(ti) 化開采模式。深海采礦推動極端環境材料體(ti) 係的顛覆性創新,中國地質調查局開發的玄武岩纖維增強鈦合金,在6000米水深抗壓強度達1.2GPa,抗腐蝕性能比傳(chuan) 統鎳基合金提升5倍。在自修複塗層領域德國BGR研究所的石墨烯-陶瓷複合塗層,可在采礦車表麵形成納米級自愈層,使設備在深海環境下的使用壽命延長至15年,維護頻率降低80%。日本海洋地球科學技術機構(JAMSTEC)研發的深海核能微堆可在5500米水深穩定輸出2MW電力,滿足單套采礦係統70%的能源需求,已通過國際原子能機構(IAEA)安全認證。必和必拓提出“資源開發-生態修複-數據服務”一體(ti) 化發展,計劃將采礦區改造為(wei) 海底觀測站,實現經濟效益與(yu) 科學價(jia) 值的雙贏。

國際社會(hui) 對深海采礦政策法規正經曆“碎片化治理”向“協同治理”的轉型。中國在綠色采礦技術、國際標準製定上的先發優(you) 勢,與(yu) 美國的單邊主義(yi) 行動、歐盟的環保壁壘形成戰略對衝(chong) 。

未來十年,技術創新需與(yu) 生態保護、國際公平深度耦合,通過《聯合國海洋法公約》(UNCLO)修訂建立“技術標準-收益分配-生態修複”三位一體(ti) 的全球治理框架。與(yu) 陸地礦物不同,結核中的鎳、鈷和銅顆粒大多嵌在氧化錳基質中,目前仍未實現商業(ye) 化加工。中國在冶煉端進行了大量投資,現在有能力改造現有設施來加工結核或建造專(zhuan) 用的新工廠。而在美國建設一個(ge) 能夠加工和提煉結核的設施將耗資數十億(yi) 美元,並可能需要長達10年才能達到全麵生產(chan) 。自20世紀80年代大學開始取消相關(guan) 學位項目以來,美國的冶金專(zhuan) 業(ye) 水平急劇下降。業(ye) 內(nei) 認為(wei) 除中國之外,現有的能夠處理結核的設施很少。美國聯邦法律規定,凡在美國許可下(如TMC、Impossible Metals等公司所持許可)開采的海底礦物,必須在美國本土進行加工和提煉。然而,美國目前並不具備相應的加工能力。

新手指南

新手指南

我是買家

我是買家

我是賣家

我是賣家